(注)図表は巻末にまとめています。

(33号 1996年秋号の改定・増補)

弥生渡来人と「天孫降臨」

佃 收

(1) 「天氏(安冕辰氏)」と「卑弥氏(賁彌辰氏)」の出会い

第1章 「倭人」の渡来ルート

1 人類の誕生と移動

(1)現代人(新人=ホモ・サピエンス)の誕生

ホモ・サピエンスは「20万年~10万年前」にアフリカに誕生したと云われている。

「7万年~6万年前」にアフリカを出て、世界中へ移動して現在の全人類になる。

(2)日本への渡来ルート

アフリカを出たホモ・サピエンスはインドを経由して東南アジアへ来る。

東南アジアから中国大陸を経て日本列島に来ている。

2 倭人の記録

(1)中国呉地方の「倭人」

日本人は「倭人」と云われた。「倭人」は「いつ頃」から日本列島に住み着いたのであろうか。

「三世紀」に日本列島(北部九州)に居た「倭人」は次のように述べている。

聞其旧語、自謂太伯之後。昔、夏后少康之子、封於会稽。断髪文身、以避蚊龍之害。今倭人亦文身、以厭水害也。 『魏略』

(訳)その旧語(昔からの言い伝え)を聞くに、自ら(呉の)太伯の後裔であるという。昔、夏后少康の子が会稽に封じられた時、断髪し、文身(入れ墨)し、蚊や龍の害を避けた。今倭人も亦文身し、以て水害(魚類等の害)を厭うなり。

北部九州に居た「倭人」は、自分たちは「(呉の)太伯の後裔」であるという。

『史記』「呉太伯世家」を見てみよう。

呉太伯、太伯弟仲雍、皆周太王之子。而王李歴之兄也。李歴賢而有聖子昌。太王欲立李歴以及昌。於是太伯・仲雍二人乃犇荊蛮文身断髪、示不可用。以避李歴。李歴果立。是為王李。而昌為文王。太伯之犇荊蛮、自號句呉。荊蛮義之従而帰之千餘家立為呉太伯。 『史記』呉太伯世家

(訳)呉の太伯と太伯の弟の仲雍は皆周の太王の子である。王李歴の兄である。李歴は賢明であり、またその子の昌は聖人となる瑞祥をもっていた。太王は李歴を立てて王とし、さらにその子の昌に王位を継がせようと欲した。そこで太伯と仲雍の二人は荊蛮の地へはしり、文身断髪し、用いることができないこと(王位を継ぐ意志のないこと)を示した。以て李歴を避けた。李歴は果して立つ(王位につく)。是が王李である。而して昌は文王となった。太伯は荊蛮の地へ行き、自ら句呉と号した。荊蛮の義(民)は従い、而して帰服するもの千餘家あり、(太伯を)立てて呉の太伯とした。

太伯は「周」の王子である。父の太王は末弟の李歴が賢明で、その子(昌)は「聖人となる瑞祥」を持っていたので李歴を王にして昌に王位を継がせようと欲した。それを知った二人の兄(太伯と仲雍)は身を引く。周(陝西省西安市)から呉へ移る。それにより太王の望み通りに王位は李歴から昌(文王)に引き継がれる。

昌(文王)の子が殷王朝を倒した「武王」である。

〇周王朝

太王―太伯

仲雍

李歴―昌(文王)―武王―成王

「紀元前1122年」に「武王」は殷を滅ぼし、周王朝を樹立する。

その子の「成王」の在位は「紀元前1115年~1079年」である。

三世紀の北部九州の「倭人」は「紀元前1200年」ころのことを語っている。代々、語り継がれてきたのであろう。

「倭人」は呉地方から「約1000年」を掛けて日本列島に渡来している。それを見ていこう。

(2)倭人の朝貢

呉の「倭人」は周王朝に朝貢する。『論衡(ろんこう)』に記録されている。

n 周時、天下太平。越裳献白雉、倭人貢鬯草。 『論衡』「儒増篇」

(訳)周の時、天下は太平。越裳は白雉を献じ、倭人は鬯草(ちょうそう)を貢ぐ。

n 成王之時、越裳献雉、倭人貢暢。 『論衡』「恢国篇」

(訳)成王の時、越裳は雉を献じ、倭人は暢(ちょう)を貢ぐ。

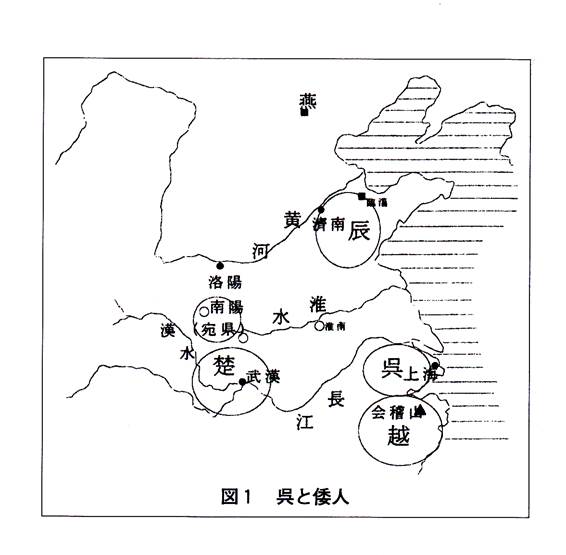

図1 呉と倭人

成王(紀元前1115年~1079年)の時、呉の「倭人」は周王朝に朝貢している。日本は「縄文時代」である。

「紀元前1200年」頃の「倭人」は中国の呉地方に居た。日本列島に居たのではない。

これが最も古い「倭人の記録」である。

「倭人」は東南アジアから呉地方に来ているのであろう。『魏略』に「今倭人も亦文身し、以て水害(魚類等の害)を厭うなり」とある。これは東南アジアに居た時からの生活・習慣であろう。

3 「倭人」の移動

(1)呉越の戦い

「倭人」は呉地方から中国大陸を北上する。その原因の一つは「呉越の戦い」であろう。

「前505年」に越は呉を伐つ。「呉越の戦い」がはじまる。

「前473年」に呉王夫差は越王句践に伐たれて自殺し、呉は滅びる。

呉地方に居た人々は南の越に追われて北へ逃げる。「倭人」もこの時期に北へ逃げたのであろう。

(2)「東表」の倭人

「倭人」は呉地方から「東表」に来ている。『契丹古伝』に「倭人」の記録がある。

蓋辰者古国上代悠遠也。伝曰神祖之後、有辰謨率氏。本與東表阿斯牟須氏為一。辰謨率氏有子、伯之裔為日馬辰氏、叔之裔為干霊辰氏。干霊岐為干来、二千隔海而望干来。又分為高令云。然有今不可得攷焉。其最顕者為安冕辰氏。本出東表牟須氏、與殷為姻。譲国於賁彌辰氏。賁彌氏立未日、漢寇方薄其先入朔巫達、撃退之。淮委氏、沃委氏竝列藩嶺東為辰守郭。潘耶又観兵亜府閭以掣漢。 『契丹古伝』

(訳)蓋し辰は古い国であり、上代より悠遠なり。伝えて曰く、神祖の後、辰謨率氏有り。本(もと)東表の阿斯牟須氏と同一なり。辰謨率氏に子有り。伯の後裔を日馬辰氏といい、叔の後裔を干霊辰氏という。干霊は岐(わか)れて干来となり、二千里海を隔てて而して干来を見ることができる。又分れて高令となるという。然るに今はそれを考えることができない。その最も顕著なる者が安冕辰氏である。本(もと)東表の牟須氏の出であり、殷と姻をなす。国を賁彌辰氏に譲る。賁彌氏が立って未だ日が経たないうちに漢が攻めてきて、方(まさ)に薄(せま)り、その先朔巫達に入る。これを撃退す。淮委氏、沃委氏は並び連なり嶺東に藩(かきね)をつくり辰の守郭となる。潘耶は又亜府閭に兵を観せ、以て漢を掣(ひきとど)む。

(注記)『契丹古伝』とは中国の奉天(今の瀋陽市)のラマ教寺院にあった文書を写したものである。「題名」は無かった。日本人が付けた題名である。

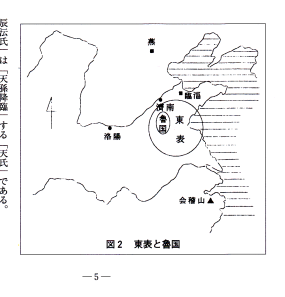

「東表」は黄河と長江(揚子江)の間にある東側の海岸よりの地域をいう。

図2 東表

(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』 p255)

「その最も顕著なる者が安冕辰氏である。本(もと)東表の牟須氏の出であり、殷と姻をなす」とある。

「安冕辰氏」は「倭人」の一派である。呉地方から「東表」に来ている。

「安冕辰氏」は呉地方に居たので「呉音」を使う。「安冕」=「アメ」である。

|

|

呉音 |

漢音 |

|

安 |

アン |

アン |

|

冕 |

メン |

ベン |

「安冕(アメ)辰氏」=「天(アメ)」である。「安冕辰氏」は「天孫降臨」する「天氏」である。

(3)山東省臨の「倭人」

「倭人」は東表からさらに北上して山東省臨に来る。

松下孝幸氏は人骨から次のように述べている。

山東省(臨)の前漢時代(および戦国末)の人骨は北部九州・山口タイプの弥生人に酷似している。 松下孝幸氏

「北部九州の弥生人」とは「天孫降臨」した「天氏(安冕辰氏)」のことである。北部九州の「甕棺墓」に埋葬された人骨と山東省臨の人骨を比較している。

山東省臨の人骨と佐賀県千代田町の人骨はDNA分析も行われている。

東大理学部の植田信太郎助教授(人類学)らは、約二千年前の中国・山東省臨の遺跡から出土した人骨と、同時期の弥生時代の佐賀県千代田町託田西分(たくたにしぶん)遺跡から出土した人骨のDNAを分析。遺伝子の配列が特定の部分で同じ人がいることを確認したと十八日、佐賀県で開かれている日本民族学会連合大会で発表した。

発表者の同大学院生、太田博樹さんは「同じ配列だから祖先が一緒とはいえないが、遺伝的に祖先は近いといえる。弥生人は大陸から来たという渡来説が遺伝学的にも矛盾しないことがわかった」と話している。

熊本日日新聞(1996年10月19日)

山東省臨の人骨と弥生時代の佐賀県千代田町託田西分(たくたにしぶん)遺跡の人骨のDNAは「遺伝子の配列が特定の部分で同じ人がいることを確認した」という。

佐賀県南部の甕棺墓の人々は山東省臨を通って渡来している。

〇「倭人」の一派である「天氏」は東表から山東省臨に来ている。

n 山東省臨を通り、北部九州に来ている。

4 「卑弥氏(賁彌辰氏)」の移動

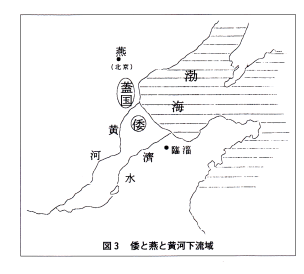

(1)黄河下流域の「倭」

「倭人」の一派である「卑弥氏(賁彌辰氏)」も呉地方から北上して黄河下流域に来る。ここに「倭国」を建国する。

蓋国在鉅燕南倭北倭属燕 『山海経』海内北経

(訳)蓋国は鉅燕の南、倭の北に在り。倭は燕に属す。

「鉅燕」とは「燕」のことである。戦国時代の燕は北京市の近くの「薊(けい)」にあった。

「蓋国は燕の南、倭(国)の北に在り」という。初めて「倭国」が出てくる。

「倭(国)」を称するのは「倭人」の中の「卑弥氏(賁彌辰氏)」である。

図3 黄河下流域の倭

(2)大凌河上流の「倭城」

「卑弥氏」は黄河下流域から大凌河の上流へ移る。

白狼水又東北逕昌黎縣故城西。地理志曰、交黎也。東部都尉治。(中略)高平川水注之。水出西北平川。東流逕倭城北。蓋倭地人徙之。 『水経注』

(訳)白狼水はまた東北に流れ、昌黎縣の故城の西に至る。地理志に曰う、交黎なり。東部都尉治である。(中略)高平川の水はこれに注ぐ。水は西の北平川を出る。東流して倭城の北に至る。思うに倭地人がここに徙ったのであろう。

「白狼水」は「右北平郡白狼縣」を流れる川である。

遼水右会白狼水。水出右北平白狼縣東南、北流、西北屈逕廣成縣故城南。 『水経注』

(訳)遼水は右に白狼水と会う。白狼水は右北平郡白狼縣の東南より出て、北流し、西北に屈して、廣成縣の故城の南に至る。

「白狼水」は大凌河の上流にある。(図4)

「水は西の北平川を出る。東流して倭城の北に至る」とある。倭城の位置が判明する。

図 4 大凌河上流の白狼水と倭城

(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』 p142)

「倭城」は「倭地人がここに徙ったのであろう」という。「倭地人」とは黄河下流域の「倭(国)」であろう。

〇「卑弥氏」は黄河下流域から大凌河の上流に移り、「倭城」を建国する。

5 「天氏」と「卑弥氏」のその後

(1)「天氏(安冕辰氏)」と「卑弥氏(賁彌辰氏)」の出会い

「天氏」は大凌河下流域の医巫閭山の近くで建国する。その国を「卑弥氏」に譲る。

其最顕者為安冕辰氏。本出東表牟須氏、與殷為姻。譲国於賁彌辰氏。賁彌氏立未日、漢寇方薄其先入朔巫達、撃退之。淮委氏、沃委氏竝列藩嶺東為辰守郭。潘耶又観兵亜府閭以掣漢。 『契丹古伝』

「譲国於賁彌辰氏(国を卑弥氏に譲る)」とある。ここに「亜府閭」が出てくる。

「亜府閭」は呉音で「エフロ」である。「エ」と「イ」は音通である。「亜府閭」は呉音で「イフロ」となる。

〇「亜府閭」=「医巫閭山」(呉音)

|

|

呉音 |

漢音 |

|

亜 |

エ |

ア |

|

府 |

フ |

フ |

|

閭 |

ロ |

リョ |

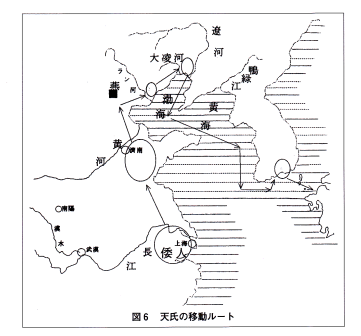

「天氏」は山東省臨から渤海沿岸に沿って移動し、「医巫閭山」の近くに来て建国している。

「卑弥氏」は「大凌河」を下り、「医巫閭山」の近くに来て、「天氏(安冕辰氏)」から「国」を譲って貰う。

「倭人」の「天氏」と「卑弥氏」は大凌河の下流域で出会っている。

図5 大凌河と医巫閭山

(2)「天氏(安冕辰氏)」と「高天原」

『契丹古伝』に「賁彌氏立未日、漢寇方薄其先入朔巫達、撃退之」とある。「天氏」が「卑弥氏」に国を譲った直後に「漢が攻めてきた」とある。「紀元前200年」ころのことであろう。

「天氏(安冕辰氏)」は朝鮮半島南部へ行き、韓国の「慶尚南道泗川郡泗川」に「高天原」を建国する(後述、古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』)。

〇「天氏」は「紀元前200年」ころに「慶尚南道泗川郡泗川」に「高天原」を建国

n 「高天原」で「四代」を過ごす。

n 「紀元前120年」ころに「高天原」から「福岡市西区」に「天孫降臨」する(後述)。

n 一部は有明海から肥前南部(佐賀県)に上陸して「吉野ヶ里」遺跡や佐賀県千代田町託田西分遺跡等を造る(後述)。

図6 「天氏(安冕辰氏)」の渡来ルート

(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』 p297)

〇北部九州の「甕棺墓」、「銅剣・銅矛・銅戈」、「銅鏡」等の新しい文化は「天氏(安冕辰氏)」が朝鮮半島からもたらしたものである。

〇「弥生時代中期」のはじまり

n 「天孫降臨」により、日本列島は「弥生時代中期」がはじまる。

n 「天氏」はその後、福岡市西区から福岡県前原市に移り「伊都国王朝」を樹立する。

(3)「卑弥氏(賁彌辰氏)」と「朝鮮半島南部の倭」

「卑弥氏(賁彌辰氏)」は「天氏(安冕辰氏)」から「国」を譲って貰うが、その直後に漢が攻めてくる。

賁彌氏立未日、漢寇方薄其先入朔巫達、撃退之。淮委氏、沃委氏竝列藩嶺東為辰守郭。潘耶又観兵亜府閭以掣漢。 『契丹古伝』

「紀元前200年」頃であろう。

その直後の「紀元前195年」に「衛満」は燕から亡命して渤海沿岸に「衛氏朝鮮」を建国する(36号、古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』)。

朝鮮王満者故燕人也。(中略)燕王廬綰反入匈奴。満亡命。聚黨千余人、結蛮夷服、而東走。出塞、渡水、居秦故空地上下。稍役属真番朝鮮・蛮夷及故燕・斉亡命者王之、都王険。 『史記』朝鮮列伝

(訳)朝鮮王「(衛)満」はもと燕の人である。(中略)燕王廬綰は漢に背き匈奴へ逃る。衛満も亡命する。千余人を集め、髪を結い、蛮夷の服を着て東へ走る。塞を出て水を渡り、秦の故(いにしえ)の空地に居す。しばらくして真番朝鮮、蛮夷および故燕・齊の亡命者等を支配し、ここに王となり、王険に都す。

衛満は「王」となり、「王険に都す」とある。「王険城」は渤海に流れる「興城河(水)」に造られる(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』)。これが「衛氏朝鮮」である。

「真番朝鮮、蛮夷を支配した」とある。「卑弥氏」も支配されたのであろう。

『史記』「朝鮮列伝」はさらに次のように記す。

侵降其旁小邑。真番・臨屯皆来服属。方数千里。 『史記』朝鮮列伝

(訳)傍らの小邑を攻めて降伏させた。真番・臨屯は皆来て服属した。その広さは方数千里という。

「傍らの小邑を攻めて降伏させ」、その広さは「方数千里」になったという。「漢の真番郡・臨屯郡も服属した」とあるから朝鮮半島まで侵略したのではないだろうか。

『宮下文書』に邇邇藝命の時代に「西北大陸から大軍が攻めてきた」とある。「紀元前140年」頃と思われる(後述)。「衛氏朝鮮」が攻めてきたのであろう。

「天氏」と「卑弥氏」が朝鮮半島南部で併存したという記録はない。この時期(紀元前140年)までは「卑弥氏」は医巫閭山の近くに居たのであろう。

「紀元前120年」ころ、「天氏」は朝鮮半島南部から北部九州へ「天孫降臨」する。「卑弥氏」はその後に朝鮮半島南部に来るのであろう。

「紀元前108年」に漢の武帝は「衛氏朝鮮」を伐ち「四郡」を設置して中国東北地方を支配する。この時に「卑弥氏」は朝鮮半島南部へ逃げて来るのではないだろうか。「天氏」と入れ違いになっているのであろう。

「卑弥氏」は朝鮮半島南部に来て、「倭国」を建国する。

韓在帯方之南、東西以海為限。南與倭接。 『三国志』韓伝

(訳)韓は帯方郡の南に在り、東西は海を以て限りと為す。南は倭と接す。

卑弥氏が建国した「倭国」は韓の南に在る。「倭国」を称するのは「卑弥氏」である。

「57年」頃には「倭国」は広く知られた国になっている。

建武中元二年、倭奴国奉貢朝賀。使人自称大夫。倭国之極南界也。光武賜以印綬。

(訳)建武中元二年(57年)、倭奴国が奉貢朝賀す。使人は自ら大夫を称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。 『後漢書』倭伝

「57年」に博多湾沿岸の「倭奴国」の位置を紹介するのに「倭国の極南界なり」と記している。「倭国」は「倭奴国の位置」を示す「基点」として使われている。当時、「倭国」は広く知られた国であることがわかる。

『三国史記』にも次の記述がある。

脱解本多婆那国所生也。其国在倭国東北一千里。 『三国史記』

(訳)脱解は本(もと)多婆那国の所生なり。其の国は倭国の東北一千里に在り。

脱解は新羅の第四代の王である。即位は「57年」であるという。「脱解は本(もと)多婆那国の所生なり」とあり、「其の国(多婆那国)は倭国の東北一千里」に在ると記す。

やはり「多婆那国」の位置を示すのに「倭国」を「基点」にしている。「倭国」は「57年」ころには広く知られた国である。やはり「倭国」は「紀元前」には建国しているのであろう。

「107年」に「倭国王帥升」は後漢王朝に朝貢する。

安帝永初元年、倭国王帥升等献生口百六十人、願請見。 『後漢書』倭伝

(訳)安帝の永初元年(107年)、倭国王帥升等は生口百六十人を献じて、請見を願う。

「倭国王帥升」は「倭国の王」である。「卑弥氏」であろう。朝鮮半島南部から後漢王朝へ朝貢している。

「倭国大乱」も朝鮮半島南部の「倭国」である。

桓霊之間、倭国大乱。 『後漢書』倭伝

(訳)桓帝と霊帝の間に、倭国は大いに乱れる。

「桓霊之間」とは桓帝(147ー167年)と霊帝(168ー188年)の間ということである。

しかし正確には「桓霊之末」である。

「桓霊之末」に次の事件が起きる。

桓霊之末、韓彊盛。郡縣不能制。(中略)建安中、公孫康分屯有縣以南荒地為帯方郡。(中略)興兵伐韓。是後倭韓遂属帯方。『三国志』韓伝

(訳)桓帝・霊帝の末に、韓・は彊(つよ)く盛ん。郡や縣は制することができない。(中略)建安中、公孫康は屯有縣を分けて南の荒地を以て帯方郡と為す。(中略)兵を興し、韓・を伐つ。是後、倭と韓は遂に帯方郡に属す。

「桓霊之末」に朝鮮半島では「韓」と「」が近隣諸国を侵害する。韓の南にある「倭国」は「韓」の侵略を受けて「乱れる」。これが「倭国(大)乱」である。

「204年」に公孫度から「公孫康」に代わる。公孫康は朝鮮半島を侵害する「韓」と「」を伐つ。この時「倭と韓は遂に帯方郡に属す」とある。公孫康が「韓」を伐つと「韓の南」に在る「倭国」も伐たれて「公孫氏」に属している。

〇「204年」以降まで「倭国」は朝鮮半島南部に在る。日本列島に在ったのではない。

(4)卑弥呼と「倭国」

「220年~230年」ころ、公孫氏の支配から逃れるために「倭国」は北部九州に逃げて来る。「伊都国王朝」と戦い、勝利して「邪馬壹国」を建国する。

「238年」に卑弥呼は魏へ朝貢して「親魏倭王卑弥呼」となる。日本列島に初めて「倭国」が誕生する。「卑弥呼」とは「倭国の中の卑弥国(卑弥氏)の出自で名を呼」という。

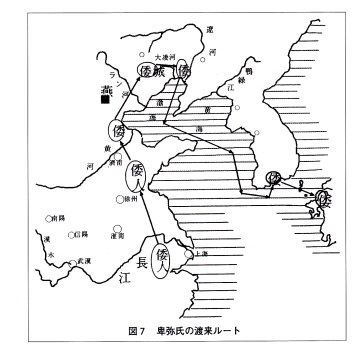

図7 卑弥氏の渡来ルート

(古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』 p218)

〇「238年」に卑弥呼によって日本列島に初めて「倭国」が誕生する。

n 「220年~230年」頃、朝鮮半島の「倭国」は北部九州へ逃げてくる。

n 福岡市南区~小郡市に「邪馬壹国」を建国する。

n 伊都国王朝と戦い、勝利する、

n 「景初二年(238年)」に魏へ朝貢して卑弥呼は「倭王」となる。

n 「倭国」の誕生である。

n 「倭国」を称するのは「卑弥氏(賁彌辰氏)」である。

(5)DNAによる「アジア人の移動ルート」

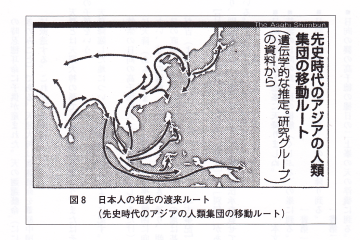

2009年12月11日の朝日新聞は「DNAの国際研究」による「アジア人の移動ルート」を紹介している。

日中などが遺伝学的に研究

日本などアジアに住む人々の祖先は、アフリカからインドに来た後、東南アジアを経由し、大陸を北上して広がった―――。DNAの国際研究でそんなルートが浮かんできた。10日付の米科学誌サイエンス(電子版)に発表される。

日本や中国、シンガポールなど10ヵ国・地域、90人以上の科学者の共同研究。アジア太平洋地域の約70民族・集団の約2千人を対象にした。人のDNAの塩基配列の中には、個人によって微妙に違いがある場所(SNP、スニップ)がある。このうち特徴的な約6万カ所を選び出し、それぞれを比較、分析した。

その結果、インドから東南アジア、中国、韓国、日本人へと枝分かれしていく遺伝学的な関係を表す系統樹ができた。この系統樹は、言語学や地理学上の関係とよく対応していた。移動ルートは共通の祖先がアフリカからインドを通って東南アジアに入り、その後大陸を東アジアや北アジアに移動したり、南の島々に渡ったりしたと考えられた。

調査に参加した徳永勝士・東大教授(人類遺伝学)は「現在日本で暮らす多くの人たちは、何万年も前に東南アジアに来た人たちの遺伝子を引き継いでいると考えられる」と言う。アジア大陸での人類の移動経路については、「北から南に広がった」という報告もある。共同研究者の一人、菅野純夫・東大教授(ゲノム制御医科学)は「今後、各地域の集団の起源や、遺伝学的に分かれた年代をさらに調べたい」としている。(小堀龍之)

(2009年12月11日 朝日新聞)

図 8 アジア人の移動ルート

掲載された図には「先史時代のアジアの人類集団の移動ルート」とある。

「日本などアジアに住む人々の祖先は、アフリカからインドに来た後、東南アジアを経由し、大陸を北上して広がった」という。

「図8」で注目したいのは北京市付近から「二本の移動ルート」に分かれていることである。「二本の移動ルート」は朝鮮半島南部にまで延びている。その先は日本列島である。まさに「倭人の渡来ルート」と一致する。

「天氏の渡来ルート」と「卑弥氏の渡来ルート」は「DNAの研究」により立証されたと言える。

第2章 「天孫降臨」の検証

1 「天孫降臨」の地

(1)「天孫降臨」とは

天孫降臨について『古事記』『日本書紀』は概略次のように記す。

天照大神(あまてらすおおみかみ)は葦原中国(日本列島)を統治させるために子の天の忍穂耳命(おしほみみのみこと)を派遣しようとしていた。ちょうどその時忍穂耳命に子供が産まれた。天の邇邇藝命(ににぎのみこと)である。天照大神は邇邇藝命を葦原中国に派遣する。これが天孫降臨である。

天孫とは天照大神の孫である邇邇藝命をいう。またはその子孫をいう。

天孫降臨した地について『古事記』は次のように記す。

竺紫の日向の高千穂の久士布流多気(くしふるたけ)に天降(あも)りましき。(中略)此の地は韓国に向かい、笠沙の御前(みさき)に真来(まき)通り、朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、此の地は甚だ吉(よき)地。 『古事記』

『日本書紀』は次のように記す。「本文」と「別伝」があり、別伝の方は「一書に曰く」として複数の伝承を載せている。

n 日向の襲の高千穂峯に天降りましぬ。 本文

n 筑紫の日向の高千穂の觸(くしぶる)の峯に到る。 一書第一

n 日向の日(くしひ)の高千穂の峯に降り到る。 一書第二

n 日向の襲の高千穂の日の二上峯の天の浮橋に到る。 一書第四

n 降り到る処を日向の襲の高千穂の添山(そほりやま)の峯という。

一書第六

『日本書紀』

(2)筑紫の日向

天孫降臨の地は「日向」とある。従来は「日向=宮崎県」と解釈して、天孫降臨の地は宮崎県であるとしてきた。しかし『古事記』や『日本書紀』「一書第一」には「筑紫の日向」とある。「筑紫の中の日向」という意味であろう。「日向」は筑紫の中にある。

天孫降臨した「筑紫の日向」について『古事記』は次のように記す。

〇「天孫降臨」した「筑紫の日向」の地とは

a.韓国に向かい

b.笠沙の御前に真来通り

c.朝日の直刺す国

d.夕日の日照る国

(a)は「韓国に向かい」とある。韓国に向かって開いている土地であろう。やはり「筑紫」である。宮崎県は「韓国に向かっている」とはいえない。むしろ韓国に背を向けている。

次に(c)は「朝日の直刺す国」とある。朝日が出ると直ちに射すという意味であろう。東側には朝日をさえぎる高い山がなく、平地が広がっている土地をいうのであろう。「筑紫」の中では「福岡平野」しかない。

「久士布流多気(くしふる岳)」や「高千穂峯」に天降るとある。近くに山があるのであろう。

「筑紫」の中で(a),(c)の条件を満たすところは福岡市の西側である。

地図を見ると福岡市西区に室見川が流れており、その支流に「日向川」がある。「飯盛山」の麓を流れる川である。そこから前原市へ向かうところに峠があり、「日向峠」という。福岡平野の西側には今もこのように「日向」という地名がある。ここが「筑紫の日向」ではないだろうか。「筑紫の日向」の推定地は福岡市西区の飯盛山付近であろう。「飯盛山」が「久士布流多気(くしふる岳)」や「高千穂峯」であろう。

〇天孫降臨した地は福岡市西区の飯盛山付近であろう。

(3)長屋の笠狭の碕

『古事記』には次に、「b.笠沙の御前に真来通り」とある。『日本書紀』には「吾田の長屋の笠狭碕」とある。「笠沙の御前」とは「笠狭碕」であり、岬のことであることがわかる。「御前=みさき」である。

笠狭碕は「吾田の長屋」にあるという。従来は吾田とあるから、吾田(あた)=阿多(あた)であり、『和名抄』の薩摩国阿多郡阿多郷であろうとしてきた。しかし鹿児島県は韓国に向かっていない。韓国に背を向けている。吾田を鹿児島県に比定するのは誤りであろう。

笠狭碕は筑紫の日向から「真来(まき)通る」とある。筑紫の日向から真っ直ぐに通じているという意味であろう。天孫降臨の推定地である福岡市西区の飯盛山付近から笠狭碕は見えるところにあるのであろう。

飯盛山付近は高地になっており、博多湾が一望できる。「岬」は博多湾に在るのではないだろうか。

しかし、博多湾には「岬」は無い。

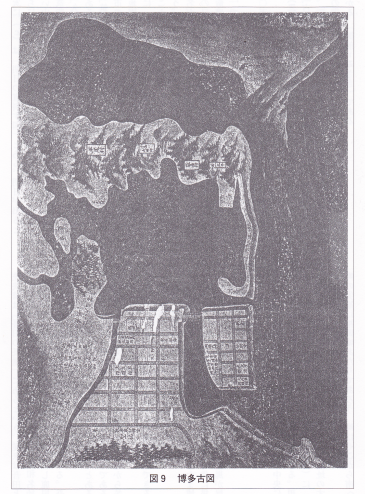

これが私の長年の課題であった。ところがたまたま博多で時間があり、住吉神社に寄った。参道に鎌倉時代に描かれた「博多古図」を江戸時代に筆写したという絵馬が展示されていた。

図9 博多古図

この絵図は海側(北側)から博多を見ている。中央に岬が描かれている。岬のほぼ中央に「平尾村」がある。現在の「平尾霊園」あたりであろう。その下側(北側)に「北警固村」がある。現在の警固町であろう。福岡城址のすぐ南である。

岬の尖端は福岡城あたりであろう。岬はそこから南へ、現在の南公園、動物園・植物園、平尾霊園、さらにその奥まで続いている。両側には海が入り込んでいる。右手の入り海は今の大濠公園や草香江(くさかえ)である。

これが「長屋の笠狭碕」であろう。

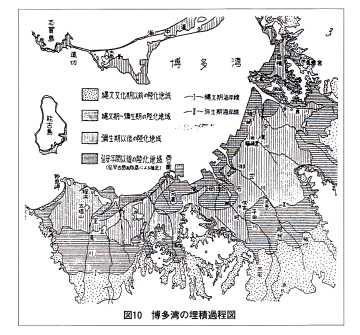

博多湾の埋積状況を知りたい。いろいろ探してやっと福岡県立図書館に、瓜生二成著『福岡県の地理(西日本地理集成第一巻)』(光文館)を見付けた。この中に「博多湾の埋積過程」図がある。

図10 博多湾の埋積過程

(瓜生二成著『福岡県の地理(西日本地理集成第一巻)』(光文館))

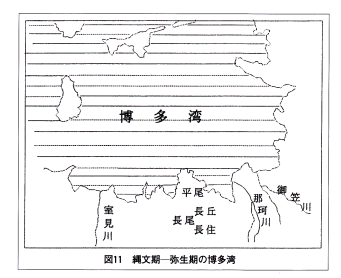

「博多湾の埋積過程」図から「縄文期~弥生期」の「陸化地域」を取り出すと、「長屋の笠狭碕」と思われる岬が現れる。「図11」の「平尾」とあるところである。

図 11 縄文期~弥生期の博多湾

今でも福岡市西区の飯盛山付近からこの岬のある福岡城址公園の森はよく見える。

『古事記』は「b.笠沙の御前に真来通り」と書き、最後に「故、此の地は甚だ吉(よき)地なり」としている。

「天孫降臨」のとき邇邇藝命は「韓国」を出発して、最初にこの岬に到着したのであろう。

「天孫降臨」の地は「韓国に向かっている」から「甚だ吉(よき)地」と述べている。「天孫降臨」は「韓国」からの渡来であることを示している。

2 天孫降臨と吉武高木遺跡

(1)吉武高木遺跡

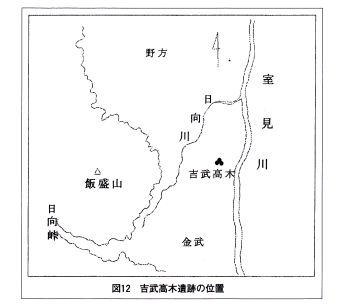

福岡市西区の飯盛・吉武地区の第四次発掘調査が「1983年7月~1984年3月」に行われて「吉武高木遺跡」が発掘された。飯盛山と室見川の間にあり、飯盛山から派生する標高20~30メートルの扇状地にある。

図12 吉武高木遺跡

ここはまさに天孫降臨の推定地である。「日向川」が流れている。

『吉武高木』(福岡市埋蔵文化財調査報告書第143集 1986年 福岡市教育委員会)によれば、吉武高木遺跡はほぼ次のような遺跡である。

n 吉武高木遺跡は弥生時代前期末から中期初頭にかけての特定集団の甕棺墓・木棺墓地である。

n 甕棺墓34基と木棺墓4基が出土している。甕棺墓2基以上と木棺墓3基の上には花崗岩・安山岩礫が『標石』として載せてあった。

n 4基の木棺墓の中では2号木棺墓が中心的な位置を占め、墓壙長4m50cm、木棺長2m50cm、幅1mを測る。木棺底面はU字形を呈しており割竹形木棺と考えられる。1号木棺墓、4号木棺墓も棺床がU字形となっている。

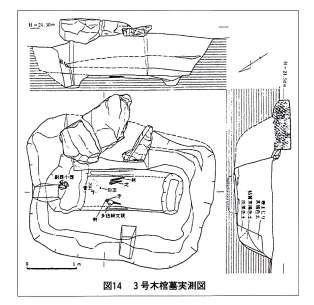

n 3号木棺墓は両小口板を深く埋め込む組合式木棺墓で、他の木棺墓と形式が異なる。吉武高木遺跡では多鈕細文鏡をはじめ最も副葬品の多い木棺墓である。

n 2号、3号木棺墓には一枚板からなる花崗岩の標石、4号木棺墓には花崗岩・変成岩の礫を組み合わせた標石が載っていた。

n 出土遺物では、2号木棺墓の首と推定される部分に0・8cm前後の管玉を配し、手首付近には長さが1cmを越える管玉を巻いていたのではないかと思われる。

n 3号木棺墓は、多鈕細文鏡をはじめ3種4口の青銅利器、玉類が集中している。その中で銅矛と銅戈の片面には布が遺存していた。布目順郎氏の鑑定によると、これらの繊維は絹布で、しかも国産の可能性がつよいとのことである。

特に3号木棺墓からは多鈕細文鏡、細形銅剣(2)、細形銅矛、細形銅戈、および勾玉、管玉(95)が出土している。これらの副葬品から3号木棺墓は「日本最古の王墓」であるといわれている。

吉武高木遺跡で特に注目したいのは「鏡・剣・玉」の「三種の神器」が出土していることである。三種の神器が出土した最古の遺跡であろう。

天孫降臨の時、天照大神は邇邇藝命に三種の神器を授ける。

八坂瓊の曲玉、及び八咫鏡、草薙剣の三種の宝物を賜う。 『日本書紀』一書第一

邇邇藝命はこれらの宝物を持って天孫降臨する。吉武高木遺跡から出土した多鈕細文鏡・銅剣・勾玉はその三種の神器ではないだろうか。

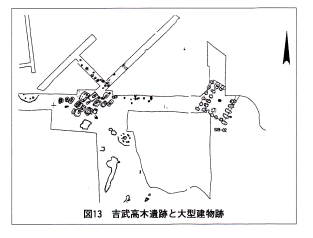

(2)吉武高木遺跡と大型建物跡

1985年2月にさらに驚くべき発掘があった。吉武高木遺跡から東へ50~60メートルの地に大型建物跡が発掘されたのである。現地の説明板には次のような説明がある。

『吉武高木遺跡 大型建物跡』

1985年(昭和60年)2月、第6次調査。

弥生時代中期はじめ(紀元前2世紀頃)の大型建物跡。

建物跡は東西(梁行き)の柱間が4間(9.6m)、

南北(桁行き)の柱間が5間(12.6m)。

四面に5柱間づつの廻り縁らしいものがつく。

床面積は120㎡以上で我が国で最古・最大の大型建物の跡と

考えられる。

平成6年3月 福岡市教育委員会

吉武高木遺跡の墓は列をなしており、それが磁北より東へ30~45度程度ふれる方向に整然と配置されている。大型建物跡の柱列もこれとほぼ同じ方向に並んでいる。吉武高木遺跡と大型建物は互いに強い関係があることを示している。

大型建物跡と吉武高木遺跡の位置関係は『吉武遺跡群 Ⅶ』(1995年 福岡市教育委員会)に載っている。吉武高木遺跡は大型建物跡のほぼ真西にある。

図13 吉武高木遺跡と大型建物跡

(3)大型建物跡と「長井宮」

『富士 宮下文書』という古文書を集大成した史書がある。山梨県富士吉田市の宮下家が代々保管してきた富士山の浅間神社秘蔵の古文書を三輪義氏が調査・研究し、大正十年に『神皇紀』として出版したものである。復刻版が『神皇紀』(日本国書刊行会)として出版されており、簡略本としては鈴木貞一著『日本古代文書の謎』(大陸書房)がある。私は『神皇紀』を『宮下文書』と呼ぶことにする。その中に次のような記述がある。

火照須尊は高天原の金山の陵より吾父母即ち天孫二柱の御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾の長井宮に遷し祀り奉りき。後、霊・剣・鏡をその宮の西の可愛の山陵に葬りぬ。 『宮下文書』

火照須尊(ほてるすのみこと)とは『古事記』の火照命であり、海佐知毘古(海幸彦)である。邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣(このはなのさくやひめ)との間に生まれた子である。

火照須尊は高天原の金山の陵より父母(邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣)の二柱の御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾の長井宮に遷し祀り、その後、霊・剣・鏡をその宮の西の可愛の山陵に埋葬したとある。

邇邇藝命は韓国の「高天原」に埋葬されている。

『日本書紀』は次のように記す。

天津彦彦火瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)崩ず。因りて筑紫の日向の可愛の山陵に葬す。 『紀』

『日本書紀』は「邇邇藝命」を「筑紫の日向の可愛の山陵に葬す」と記す。

邇邇藝命が埋葬された場所は異なるが、『宮下文書』も後に「日向の可愛の山陵」に埋葬したとしている。その場所は一致している。

重要な点は、高天原の金山から邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣の二柱の御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾の「長井宮」に遷し祀り、のちに「長井宮の西」の可愛の山陵に葬したと書いていることである。

「長井宮」は東にあり、「陵(墓)」は西にある。大型建物跡と吉武高木遺跡の位置関係にピッタリである。

さらに「吉武高木遺跡」は「標高20m~30m」のところにあるが、「大型建物跡」はそれよりも「3m~4m」は低いところに造られている。その先は室見川の河岸である。まさに「日向の可愛の山裾」に造られている。『宮下文書』はそこまで正確に記録している。

『宮下文書』には「御霊・剣・鏡」を埋葬したとある。これは「三種の神器」であろう。「御霊」は「勾玉」であることが判明する。

吉武高木遺跡の3号木棺墓から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」が「邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣」の「御霊・剣・鏡」であろう。

(4)「長井宮」と「3号木棺墓」

吉武高木遺跡からは甕棺墓34基と木棺墓4基が出土している。副葬品が多いのは木棺墓である。木棺墓の方が身分の高い人の墓であろう。4つの木棺墓のうち、3号木棺墓以外はすべて割竹形木棺墓である。墓の底面にU字形の跡が残っている。ところが3号木棺墓だけは両小口板を深く埋め込む組合式木棺墓である。現在の棺桶に脚が付いていると考えればよい。何故棺桶に脚を付ける必要があるのだろうか。現在の棺桶のように箱形にする方が棺桶は安定する。脚を付けると下の地面との間に隙間ができる。かえって安定しない。

3号木棺墓には遺体は埋葬されていなかったのではないだろうか。『宮下文書』に書かれているように、三種の神器のみが埋葬されていたのではないだろうか。

3号木棺墓の実測図がある。

図14 3号木棺墓の実測図

この実測図を見ると、管玉・勾玉、剣、鏡等は実にきれいに置かれている。3号木棺墓に遺体が入れられていたとすれば副葬品は当初から遺体の横にきちんと並べて置かれていたことになる。そうであれば木棺墓の大きさが気になる。3号木棺墓の幅は70cm位しかない。これらの副葬品を遺体に立て掛けたりしないで遺体の脇に並べて置くことはできない。左の戈と右の矛の間は25cm位しかない。

またこの木棺墓に遺体を入れるとすれば、遺体は重いから棺長が2mもあればよほど丈夫な底板を使用しないと底が抜けるし、横板にも脚をつけないと倒れやすくなる。遺体を入れるのであれば棺には脚が無い方がよい。現在の棺桶を見れば明らかである。

3号木棺墓には遺体は無かったのであろう。3号木棺墓に脚があるのは両小口板の脚だけで棺を支える設計になっているのであろう。

おそらく神殿(長井宮)に祀るために脚の付いた台(文机)を作り、それを神前に安置し、それをそのまま埋葬したのではないだろうか。

『宮下文書』に、火照須尊が父母(邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣)の「御霊・剣・鏡」を「長井宮」に祀り、のちに「日向の可愛の山陵に埋葬した」という記述は遺跡と完全に一致する。これほど「記録」と「発掘」が一致した例は無い。

天孫降臨の地は『古事記』から推定した。その場所から『宮下文書』に書かれた「神殿(長井宮)」と「墓」が出土している。『古事記』も『宮下文書』も史実を正確に伝えているからである。

第3章 『宮下文書』の「天孫降臨」

1 『古事記』『日本書紀』『宮下文書』の始まり

(1)『古事記』と『日本書紀』の始まり

『古事記』は次の文章から始まる。

天地初めて発(ひら)けし時、高天原に成る神の名は天之御中主神。次に高御産巣(むす)日神。次に神産巣(むす)神。此の三柱の神は並(みな)独り神と成り坐(ま)して身を隠すなり。

次に、(中略)宇摩志阿斯訶備比古遲神。次に天之常立神。

上件の五柱神は別天神。 『古事記』

『古事記』は「天之御中主神」から始まる。この「五人」を「別天神」というとある。

次に「神世七代」の記述がある。

次に成る神の名は国之常立神。次に豊雲野神。(中略)次に成る神の名は宇比地邇神。(中略)次に伊邪那岐神。次に妹伊邪那美神。

上件の国之常立神より以下、伊邪那美神以前、并神世七代と称す。

『古事記』

「国之常立神」から始まり、「伊邪那岐神(いざなぎ)、伊邪那美神(いざなみ)」までを「神世七代」という。

『日本書紀』は次の記述から始まる。

古(いにしへ)に天地未だ剖(わかれ)ず、(中略)。天地の中に一物生まれる。(中略)国常立尊と号す。 『日本書紀』

『日本書紀』は「国常立尊」から始まる。『日本書紀』には『古事記』の「五柱の別天神」の記録がない。

(2)『宮下文書』の始まり

『宮下文書』は『古事記』の「天之御中主神」よりも前の時代から記録している。

〇『宮下文書』の目次

第一節 天之世天之神七代

第一 天之峰火夫神

第二 天之高火男神

第三 天之高地火神

第四 天之高木比古神

第五 天之草男神

第六 天之高原男神

第七 天之御柱比古神

第二節 天之御中世火高見神十五代

第一 天之御中主神

第二 高皇産穂男神

第三 宇津峰比古神

第四 宇摩志宇加彌比古神

第五 天之常立比古神

:

:

第十五 高皇産霊神

『宮下文書』目次

『宮下文書』では「天之御中主神」の前に「七代」があったという。

開闢元始の時、初めて成りませる神の御名は、天之峰火夫神、次に……。此の七柱の神を天之神という。凡そ三十萬日。之を天之世と称しにき。 『宮下文書』

この時代を「天之世」というとある。「天之世、天之神七代」である。これは『古事記』には無い。

『宮下文書』は『古事記』よりも古い時代のことを記録している。

2 「天之御中主神」

(1)「天之御中世、十五代」

『宮下文書』は「天之御中主神」から始まる「十五代」を「天之御中世」と称すとある。「天之御中主神」は「天之御中世の十五代」の始祖である。

「第十五代 高皇産霊神」の子が「国常立尊」と「国狭槌尊」である。

国常立尊、諱を農立比古尊といひ、天之御中世十五代高皇産霊神、諱農作比古神の第五の御子にまします。(中略)

国狭槌尊は、諱を農佐比古尊といひ、高皇産霊神の第七の御子にまします。 『宮下文書』

この二人が朝鮮半島南部に「高天原」を建国する。

したがって「第十五代 高皇産霊神」は「医巫閭山」の近くで国を卑弥氏に譲った人物ということになる。

それは「前200年」ころである。

(2)「天之御中世」の始まり

「第一代 天之御中主神」はいつ頃の人物であろうか。

中国の書に「30世代、700年」とある。「一世代」は「約23年」になる。「15代」では「15×23年=345年」である。

「第十五代 高皇産霊神」は「前200年」ころの人物である。「前200年」よりも「345年」前は「前545年」ころになる。

しかし「十五代」は「十五世代」ではない。「十五代」は「親子」関係ばかりではなく、「兄弟」継承もあるのではないだろうか。そう考えると「前500年」ころと考えてもよいであろう。「呉越の戦い」の時期である。

「第一代 天之御中主神」は「呉越の戦い」で越に追われて呉地方から「東表」へ逃げてきた人物ではないだろうか。「東表」の初代ということになる。

『古事記』は、「天地初めて発(ひら)けし時、高天原に成る神の名は天之御中主神。次に高御産巣(むす)日神。次に神産巣(むす)神」と記す。

「天之御中主神」の次に「高御産巣(むす)日神」、「神産巣(むす)神」が出てくる。

一方、『契丹古伝』には「東表の牟須氏」が出てくる。「産巣(むす)」=「牟須(むす)」であろう。「高御産巣(むす)日神」、「神産巣(むす)神」は「東表」に居た人物ということになる。「天之御中主神」が「東表」の初代であることと合致する。

『古事記』も『契丹古伝』も『宮下文書』も、史実を伝えているからこのように合致するのであろう。

〇『古事記』は「東表」時代の「天氏(安冕辰氏)」から記録している。

n 『古事記』は「天之御中主神」、「高御産巣(むす)日神」「神産巣(むす)神」から始まる。

n 「高御産巣(むす)日神」「神産巣(むす)神」は『契丹古伝』の「東表の牟須氏」と一致する。

n 「天之御中主神」は「東表」時代の「初代」であろう。

n 『宮下文書』はその前の「天之世、天之神七代」を記録している。「呉」の時代であろう。

n 『宮下文書』は『論衡』とも一致すると言える。『宮下文書』は『論衡』の「倭人」を記録しているとも言えるであろう。「紀元前1200年」ころである。

3 高天原の時代

(1)高天原の建国

『宮下文書』は「高天原」の建国を概略次のように記す。

農作比古神(第十五代高皇産霊神)は国常立尊と国狭槌尊に「日の本の海原に蓬莱山がある。天降りて蓬莱国を治せ」という。最初に国常立尊が出発するが、便りがない。そこで国狭槌尊は父母二柱を守護して蓬莱山を目標に出発する。

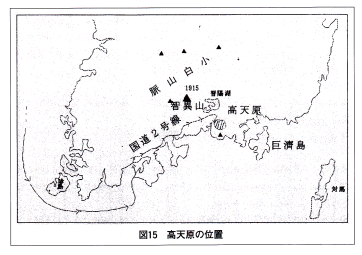

朝鮮半島の南西部に上陸して、今の国道二号線に沿って泗川郡泗川に着き、「高天原」を建国する。 『宮下文書』の要約

『宮下文書』は「国狭槌尊」が父母二柱を守護して天孫降臨するときのことを次のように記す。

農佐比古尊、乃ち旅装を脩め、一族三千五百神を率いて、御父母二柱の大御神を守護ましまして、亦蓬莱山の煙を目標として天降り遂に大海原に天降りましましき。 『宮下文書』

「農佐比古尊」は「国狭槌尊」である。父は「第十五代高皇産霊神」である。

「蓬莱山の煙を目標として天降り」とある。さらに「遂に大海原に天降りましましき」とある。海に出るまでにかなりの移動をしている。「大海原」は「渤海」であり、「黄海」であろう。

「第十五代高皇産霊神(天氏)」は「医巫閭山」の近くで国を「卑弥氏」に譲り、「渤海」へ向かっている。「国狭槌尊」は「渤海」、「黄海」の「大海原」を航海して朝鮮半島南部に到着している。

『宮下文書』の記録は『契丹古伝』の「国を卑弥氏に譲る」という記録とも接合する。どちらも史実を記録しているからであろう。

図15 高天原の建国

(古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』 p39)

(2)邇邇藝命(ににぎのみこと)

邇邇藝命は国常立尊の曾孫(ひまご)である。

図16 邇邇藝命の系図

〇邇邇藝命の系図

国常立尊

|

真心武命

(諱 阿和武男命)

|

忍穂耳尊

|

邇邇藝命

邇邇藝命の神后は「木花咲夜毘女(このはなのさくやひめ)」である。

邇邇藝命の時代に「西北大陸」から大軍が「附地見島(筑紫)」を攻める。

一日、西国より豊玉武毘古命馳せ来たり奏すらく、「西北大陸より、大軍附地見島に攻め来たれり」と。乃ち尊(邇邇藝命)は高天原の大御宮に神后初め諸々の天つ神、国つ神、八百萬神を神集に集へて、言向けまさむことを議り給ひき。即ち尊は神后と親ら言向けまさむことに決しぬ。乃ち武知男命を惣軍司令頭長となし、経津主命・武甕槌尊・玉柱屋命・建御名方命の四軍神を軍大将となす。 『宮下文書』

続けて次のように記す。

尊は神霊の御玉を玉體(身体)に副え、室雲の宝剣を奉持し、神后は、内持所の御鏡を玉體に副へ、軍勢一〇八千神を率いて作田毘古命を御前に立して、遂に天降り給ひき。 『宮下文書』

邇邇藝命は「西北大陸」の大軍と戦うために「筑紫」に「天孫降臨」する。多数の戦死者を出すが、遂に平定する。「是に於いて積日の兵乱初めて言向和平しにき」とある。

神后(木花咲夜毘女)は先に高天原に帰り、三皇子(火照須命、火須勢理命、火遠理命)を生む。その後、死去する。

邇邇藝命も高天原に帰る。

尊は神后が西国より還り上りまして、宮守の宮の神殿に納め置きませる御鏡と、自ら斎らして還り上りませる御霊と宝剣とを併せて神祖神宗天つ大御神を祀りませる阿祖山太神宮に納め奉り、神軍勝利の天拝を奉り給ひき。 『宮下文書』

邇邇藝命は「三種の神器」を奉納し、戦勝の報告をしている。

邇邇藝命も「高天原」で死去する。

遂に神避りましぬ。寿一萬五千八百十五日。神后と同所の陵に葬る。天日子火瓊々杵尊と諡し奉る。 『宮下文書』

邇邇藝命(瓊々杵尊)は神后「木花咲夜毘女」の陵に追葬される。

『古事記』『日本書紀』と異なるところは、邇邇藝命は高天原に還り、高天原で死去して「高天原」に埋葬されていることである。

4 「天孫降臨」

(1)日子波瀲武鵜葺不合尊の「天孫降臨」

邇邇藝命の第三の皇子が「日子火々出見(ほほでみ)尊(火遠理尊)」である。

日子火火出見尊は、火遠理尊といい、天日子火瓊々杵(ににぎ)尊の第三の皇子にまします。 『宮下文書』

日子波瀲(なぎさ)武鵜葺不合(うがやふきあえず)尊は日子火々出見尊(火遠理尊)の第一の皇子である。神后は玉依毘女命である。

図17 日子波瀲武鵜葺不合尊の系図

〇日子波瀲武鵜葺不合尊の系図

邇邇藝命=木花咲夜毘女

|

―――――――――――――――――

| | |

火照須命 火須勢理命 火遠理命

(日子火火出見尊)

|

日子波瀲武鵜葺不合尊

日子波瀲武鵜葺不合尊は「天孫降臨」する。『宮下文書』は次のように記す。

今や、天つ神・国つ神・八百萬神の決議に基づき、将に神都を附地見島に遷さむとし給う。発するに臨み、伯父神海佐知毘古、諱火照須命の勘気を勅免ましまして、海伊国の国造となし、且つ西征の惣元帥となし給う。又、武甕槌命・経津主命・建御名方命・稚武王命の四軍神を副帥となし、二萬餘神の軍勢を率いて天降らしめ給ひき。(中略)

則ち、軍勢を二手に分ち、附地見島、東の水門より攻むる大将は、元帥火照須命、副帥武甕槌命・稚武王命、軍勢五萬餘神とし、他の一軍は、附地見島、南の水門より攻むる大将は、元帥火須勢理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢五萬餘神とす。(中略)

即ち、南軍は南水門より上陸し、賊の大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、遂に賊軍を西北方面に撃攘しぬ。 『宮下文書』

「附地見島」が出てくる。附地見島は「筑紫」である。軍勢を二手に分ける。

〇附地見島(筑紫)の征伐隊

n 東軍…「附地見島(筑紫)」の東の水門

n 南軍…「附地見島(筑紫)」の南の水門

「南軍」は「南水門より上陸し、賊の大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、遂に賊軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。

附地見島を征伐して「日子波瀲武鵜葺不合尊」が「天孫降臨」する。

乃ち神皇は、左右大神初め、天つ神・国つ神の諸役神を支り加えて、高天原より附地見島の新宮に天降りましまし給う。然るに、宮殿の屋根猶未だ鵜茅にて葺き終らさりしも、遂に入御ましましき。事、高天原に復奏せしめませば、父大御神の命以ちて、神皇に諱を鵜茅葺不合(うがやふきあえず)尊と授け賜う。而して其の新に都を築きしに因り、附地見島を筑市(ちくし)島(後世、作筑紫)と改め給ひ、其御舟の初めて着きましし水門を津久始(つくし)初古崎(はこさき)とそ名つけける。 『宮下文書』

「神皇」とは「日子波瀲武鵜茅不合尊」である。

「神皇」は「高天原より附地見島の新宮に天降りましまし給う」とある。「天孫降臨」している。

『宮下文書』では「日子波瀲武鵜茅不合尊」が「天孫降臨」している。

「附地見島を筑市(ちくし)島(後世、作筑紫)と改め給ひ」とある。「筑紫」に「天孫降臨」している。

「御舟の初めて着きましし水門を津久始(つくし)初古崎(はこさき)とそ名つけける」とある。今の箱崎に上陸している。

(2)元帥火照須命と「吉武高木遺跡」

『宮下文書』は「天孫降臨」の軍勢について「附地見島、東の水門より攻むる大将は、元帥火照須命、副帥武甕槌命・稚武王命、軍勢五萬餘神」と記す。

「火照須命」は「海佐知毘古(海幸彦)」である。邇邇藝命の第一の皇子である。

火照須尊は高天原の金山の陵より吾父母即ち天孫二柱の御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾の長井宮に遷し祀り奉りき。後、霊・剣・鏡をその宮の西の可愛の山陵に葬りぬ。 『宮下文書』

「火照須命」は父母(邇邇藝命、木花咲夜毘女)の「御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾の長井宮に遷し祀り奉りき」とある。「高天原」から「邇邇藝命、木花咲夜毘女」の「御霊・剣・鏡」を福岡市西区の「吉武高木遺跡」の「大型建物跡(長井宮)」に遷し祀っている。

その後、「宮の西の可愛の山陵に葬りぬ」とある。「吉武高木遺跡」の「3号木棺墓」に埋葬している。

「吉武高木遺跡」を造ったのは「元帥火照須命(海幸彦)」である。それが『宮下文書』から判明する。

5 吉野ヶ里遺跡と「天孫降臨」

(1)「南の水門」とは

『宮下文書』は「南軍」について「附地見島、南の水門より攻むる大将は、元帥火須勢理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢五萬餘神とす」と記す。

「附地見島(筑紫)」の「南の水門」から攻めている。「南軍は南水門より上陸し、賊の大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、遂に賊軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。

「南の水門」とは「有明海」であろう。「南軍」は長崎を廻り、有明海に入り、「佐賀県南部」に上陸している。

「賊軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。先住民は「佐賀県南部」から「西北方向」に逃げている。

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長の松下孝幸氏は九州の弥生人について次のように述べている。

〇九州の弥生人の地域差の由来

a.「北部九州・山口タイプ」の弥生人 縄文人の特徴がまったく認められない。

(大陸からの渡来人)

b.「西北九州タイプ」の弥生人 縄文人の特徴

(この地域の縄文人の子孫であろう)

c.「南九州・南西諸島タイプ」の弥生人 縄文人と連続しない

(渡来人の可能性がある)

「南軍」に追われて「西北方面」へ逃げた人々が「西北九州タイプの弥生人」であろう。

「縄文人の特徴」を持つという。佐賀県南部には「縄文人」が住み続けていたことがわかる。

(2)吉野ヶ里遺跡の墳丘墓

吉野ヶ里遺跡の墳丘墓は南北約40m、東西約27m、高さは推定で約4.5mあり、甕棺14基が発掘されている。

『吉野ヶ里・藤ノ木・邪馬台国』(1989年 読売新聞社)に次のような解説がある。

墳丘墓の中央から出土したこの甕棺は、これまで出土した墳丘内のほかの甕棺より直径が大きく、古い型式に属する。長さ2.5メートルもあり、現在国内最大の大きさを持つ。この周辺から出土した甕棺は、いずれも墳丘の中心に顔を向けており、この甕棺の被葬者を王族墓の“王の中の王”とする見解が強い。

『吉野ヶ里・藤ノ木・邪馬台国』

吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中心の甕棺墓は「長さ2.5メートルもあり、現在国内最大」であり、「古い型式に属す」とある。

吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中心に埋葬された人物は「王の中の王」であろうという。「吉野ヶ里遺跡」の創設者であろう。

『宮下文書』は「南軍」の大将のその後について次のように記す。

火須勢理命は、本島諸々の萬の諸務惣司令神となりませるや、不二山高天原に帰り、小室の家基都の宮に止りましまして、元宮阿祖山太神宮なる宮守の宮に於いて、神祖神宗を初め八百萬の大御神を守護し奉りき。 『宮下文書』

「南の水門より攻むる大将は、元帥火須勢理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢五萬餘神とす」とある。ところが「元帥火須勢理命」は高天原に戻っている。

したがって吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中央にある甕棺墓は「副帥経津主命・建御名方命」のどちらかの墓であろう。

「天孫降臨」の戦いにより、「吉野ヶ里遺跡」は造られる。佐賀県南部の甕棺墓は同じくこの時期に高天原(朝鮮半島南部)から渡来した人々の墓であろう。

「佐賀県千代田町託田西分(たくたにしぶん)遺跡」もこの時期の甕棺墓である。

佐賀県南部に「天孫降臨」した人々の「甕棺墓遺跡」は「天氏」が山東省臨を通って渡来していることを立証している。

6 火明命と「天孫降臨」

(1)「天火明命」の天孫降臨

「天火明命」は天之忍穂耳尊の長子であり、弟は「邇邇藝命」である。『古事記』に「高木神の女(娘)に御合いして生まれた子、天火明命。次に邇邇藝命。二柱なり」とある。

「天火明命」も「天孫降臨」する。『旧事本紀』は概略次のように記す。

(注)「天火明命」は「天照国照彦天火明櫛玉饒速日」とあるが、「櫛玉饒速日」が付いているのは誤りである(63号)。

天照大神は正哉吾勝勝速日天押穂耳尊を天降りさせようとしたとき正哉吾勝勝速日天押穂耳尊に天照国照彦天火明(櫛玉饒速日)尊が生まれる。そこで天照国照彦天火明(櫛玉饒速日)尊を降臨させる。 『旧事本紀』(天神本紀)概要

『旧事本紀』は「天照国照彦天火明(櫛玉饒速日)尊を降臨させる」とある。

邇邇藝命の兄(天火明命)も「天孫降臨」している。

(2)「天火明命」と「北九州」

「天火明命」が天孫降臨したとき三十二人が護衛に付く。これらの人々にはさらに従者が付く。

〇五部の人を副(そ)えて従と為し天降り仕え奉(たてまつ)る。

・物部造等の祖 天津麻良

・笠縫部等の祖 天曽蘇

・為奈部等の祖 天津赤占

・十市部首等の祖 富々侶

・筑紫弦田物部等の祖 天津赤星 『旧事本紀』(天神本紀)

「五部の人を副(そ)えて従と為し天降り仕え奉(たてまつ)る」とある。

さらに「五部の造を伴領と為し天つ物部を率いて天降り仕え奉る」とある。

〇五部の造を伴領と為し天つ物部を率いて天降り仕え奉る。

・二田造

・大庭造

・舎人造

・勇蘇造

・坂戸造

〇天つ物部等二十五部人。同じ兵仗を帯びて天降り仕え奉る。

二田物部・当麻物部・芹田物部・鳥見物部・(中略)・赤間物部・(中略)・筑紫聞物部・播磨物部・筑紫贄田物部 『旧事本紀』(天神本紀)

「天つ物部等二十五部人。同じ兵仗を帯びて天降り仕え奉る」とある。「二十五部人」の「天つ物部」が一緒に「天孫降臨」している。

これらの「天つ物部」は「北九州」に住み着いている。

「二田物部」は「筑前国鞍手郡」の「二田」であろう。『和名抄』の「筑前国鞍手郡」に「二田(布多多)」がある。

筑前国鞍手郡 金生(加奈布)・二田(布多多)・生見(伊無美)・十市(止布知)・新分(爾比岐多)・粥田(加都多) 『和名抄』

「赤間物部」の「赤間」は「(福岡県)宗像市赤間」であろう。

「筑紫聞物部」は『日本書紀』の「(雄略)十八年(474年)」条に登場する「筑紫聞物部大斧手」の祖先であろう。「聞(きく)」は「企救(きく)」であり、『和名抄』の「豊前国企救郡」であろう。今の北九州市小倉区あたりである。

このように「天火明命」に従って「天孫降臨」した「物部氏」は「北九州」に住み着いている(63号、古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』)。

「天火明命」は「北九州」に「天孫降臨」している。

〇「天孫降臨」のまとめ

n 「邇邇藝命(または日子波瀲武鵜葺不合尊)」は「筑紫」に「天孫降臨」する。

n 「天火明命」は「北九州」に「天孫降臨」する。

n 「元帥火須勢理命」は「佐賀県南部」に「天孫降臨」する。

n 「紀元前120年」ころ、朝鮮半島から「倭人(天氏)」が「北部九州」に大量に渡来している。

n 北部九州は「倭人」が占拠したと言える。

n 天孫降臨により、北部九州は新しい文化が始まる。「銅剣・銅矛・銅戈、銅鏡、勾玉の三種の神器」、「甕棺墓」、「割竹形木棺墓」等々である。

n 「天孫降臨」により、「日本の歴史」の基盤が造られた。

(3)「天孫降臨」の時期の問題

最後に「弥生時代中期」の始まりについて問題を提起したい。

「日本の考古学」は「弥生時代中期」の始まりを「紀元前三世紀」ころとしている。

その根拠の一つは「吉武高木遺跡」であろう。吉武高木遺跡の報告書『吉武高木』(福岡市埋蔵文化財調査報告書第143集)は次のように記す。

吉武高木遺跡は弥生時代前期末から中期初頭にかけての特定集団の甕棺墓・木棺墓地である。 『吉武高木』

「吉武高木遺跡の3号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」が最古の遺物であると云われている。「弥生時代中期」の始まりを「紀元前三世紀」にしているのはこの「3号木棺墓」から出土した遺物によるのであろう。

しかし「吉武高木遺跡の3号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」等は「火照須尊」が「高天原の金山の陵(邇邇藝命、木花咲夜毘女)」から取り出して持って来た物である。

邇邇藝命の「勾玉、銅剣」については「神霊の御玉を玉體(身体)に副え、室雲の宝剣を奉持して」とある。木花咲夜毘女の「鏡」については「内持所の御鏡を玉體に副へ」とある。これらは天照大神の時代に作っている。

大御神(天照大神)は、此の宝司の玉を神霊と名付け、御剣を其の出雲国の簸川の上室(かみむろ)より出つるに由り、室雲の剣と名付け、八角花形の鏡は内持所の御鏡と名付け給う。 『宮下文書』

天照大神の系図は次の通りである。

図18 天照大神の系図

〇天照大神の系図

国狭槌尊

|

伊弉諾尊

|

天照大神

天照大神は「高天原」を建国した国狭槌尊の孫である。国狭槌尊が「高天原」に来る時期は「紀元前200年」頃である。「一代=23年」とすると「天照大神」は「紀元前160年~150年」ころの人である。

「吉武高木遺跡の3号木棺墓」の「三種の神器」は「紀元前160年」ころに造られている。

考古学では、この「三種の神器」が造られた時期をもって「弥生時代中期の始まり」(紀元前三世紀)としている。しかしこの「三種の神器」は朝鮮半島南部で造られており、日本列島の「弥生時代中期」とは関係がない。

この「三種の神器」を「吉武高木遺跡」に埋葬したのは「天孫降臨」した「国常立尊」から「四世代目」の「火照須命」である。

「一世代」を「23年」とすると「4×23年=92年」になる。「吉武高木遺跡の3号木棺墓」が造られる時期は「紀元前200年」から「約90年後」の「紀元前110年」頃となる。

「天孫降臨」の時期はそれよりも「10年位」は前であろう。「天孫降臨」の時期は「紀元前120年」頃となる。

したがって「弥生時代中期」の始まりは「紀元前120年」頃であろう。

〇「弥生時代中期」の始まりは「紀元前120年」頃であろう。

n 「吉武高木遺跡」や「大型建物跡」が造られるのは「紀元前110年」ころであろう。「大型建物跡」の説明板には「弥生時代中期はじめ(紀元前2世紀頃)」とある。

n 「天孫降臨」の時期はその10年位前の「紀元前120年」頃であろう。新しい文化が持ち込まれて「弥生時代中期」が始まる。

n 邇邇藝命が「附地見島」の賊と戦うのは「天孫降臨」よりも「一世代前」である。「紀元前140年」ころであろう。

n この時期に日本列島に朝鮮半島から新しい文化がもたらされたとするならば「弥生時代中期」の始まりは「紀元前140年」ころになる。

n 「倭人」は「紀元前1200年」ころは中国の呉地方に居た。「約1000年」を掛けて中国大陸をまわり、朝鮮半島を経て、「紀元前120年」頃に北部九州に渡来(天孫降臨)している。

おわりに

「日本の歴史学」は「天孫降臨」や「神武東征」を「神話」にしている。「史実」とは認めていない。したがって教科書には「天孫降臨」や「神武東征」は出てこない。国民の大多数は今や「天孫降臨」や「神武東征」という言葉さえも知らない。

しかし、「天孫降臨」や「神武東征」は史実である。文献に書かれている通りの「遺跡・遺物」が出土している。「物的証拠」が「天孫降臨」や「神武東征」は史実であることを証明している。「神話」ではないことは明らかである。

「日本の歴史学」はその「史実」が書かれている『宮下文書』、『契丹古伝』、『桓檀古記』等を「偽書」として排除している。これでは正しい「日本の歴史」は究明できない。

日本国民は正しい「日本の歴史」を知る権利を有する。「天孫降臨」は「日本の歴史」の基盤を作ったとも言える重要な出来事(歴史)である。学校教育で教えるべきである。

「歴史学者」は国民の税金で研究をしている。国民に、正しい「日本の歴史」を知らしめる義務がある。正しい「日本の歴史」を究明するには今や「考古学」や「地質学」等の成果を取り入れなければできない。「文献」だけでは正しい「日本の歴史」は究明出来ない。

「天孫降臨」や「神武東征」を「神話」としてこのまま放置するならば「歴史学者」の怠慢と云うことになる。「物的証拠」を無視して、調べようともしないからである。

参考文献

〇佃 收 (星雲社)

・古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』

・古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』